油絵を始めたいけれど、何から手をつければいいのかわからない方へ。

この記事では、油絵の基本的な描き方から、画家やイラストレーターが実践する高度な技まで、段階を追って丁寧にご紹介します。

筆の持ち方からパレットに出す色の選び方、混色のコツ、絵の具の層を重ねる方法、そしてトラブルの解決方法まで、初心者の方でも簡単に油絵を楽しめるようになるノウハウをお伝えします。

画材の選び方やメディウムの使用方法についても触れるので、これから油絵を始める方はもちろん、さらに上達を目指す方にも役立つ内容となっています。

【序章】油絵の魅力とは?初心者が知るべき基本知識

このセクションでは、油絵の魅力や基礎知識を紹介します。

油絵とは?その歴史と特徴

油絵は、油性の絵の具を使って描く絵画のことです。

この技法は、15世紀にヨーロッパで発展しました。

油性の絵の具は水彩絵の具と違って乾くのに時間がかかるため、じっくりと作品を仕上げることができます。

また、色の重ね塗りや混色がしやすく、豊かな質感や立体感を表現できるのが特徴です。

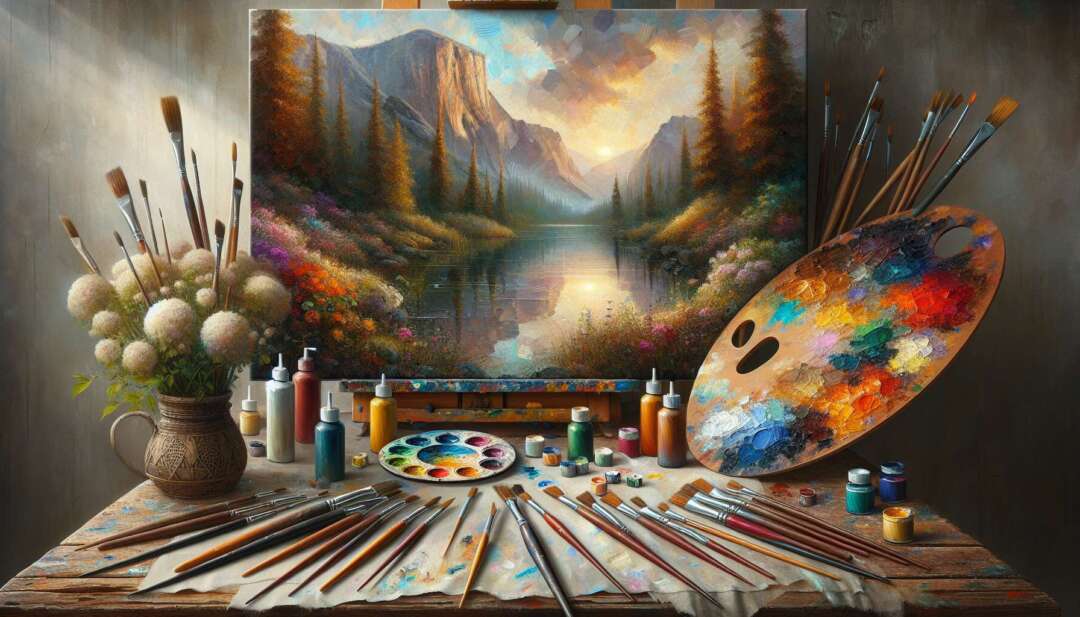

油絵を描くには、キャンバスや筆、絵の具が必要です。

キャンバスは亜麻布や綿布が用いられ、絵の具の層を支えるために木枠で張られます。

筆は、柔らかいものから硬いものまで様々な種類があり、描きたい表現に合わせて選びます。

絵の具は、顔料を油で練り合わせたもので、色の鮮やかさが持ち味です。

油絵は、時間をかけて丁寧に描くことで、作品に深い味わいを与えることができる芸術です。

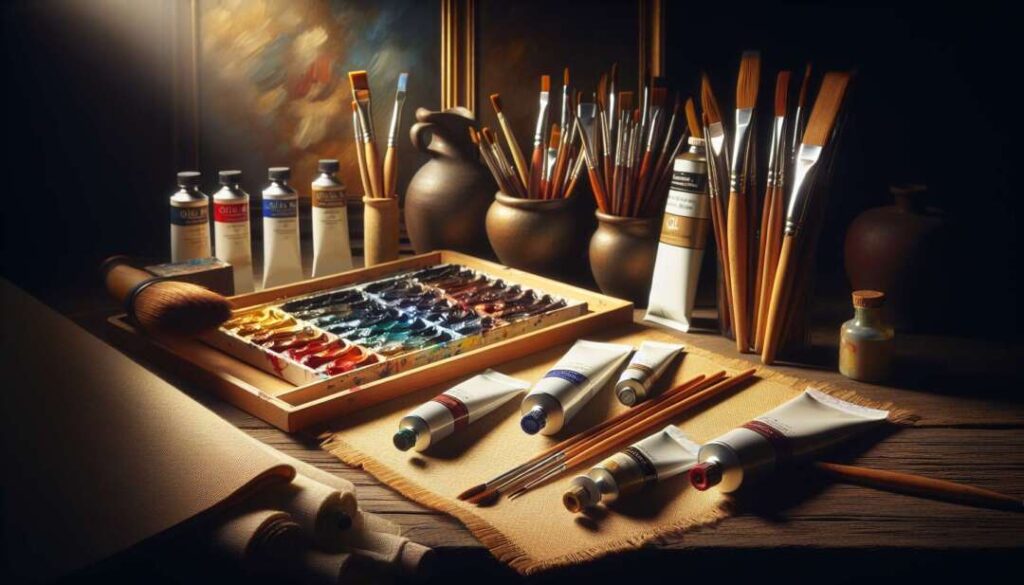

油絵を始める前に準備するもの

油絵を始めるにあたって必要な準備物を紹介します。

画材を選ぶ際には、質の良いものを選ぶことが大切です。

まず、油絵の具は多くの色がありますが、基本的な色を揃えましょう。

ここがポイント!

白、黒、赤、青、黄色は必ず必要です。

次に、筆ですが、大きさや形状が異なるいくつかの種類を準備しましょう。

小さいものから大きいものまで、幅広いサイズがあると便利です。

画面を固定するためのイーゼルも必要です。

初心者は折りたたみ式のものが使いやすいでしょう。

また、油絵を描くためのキャンバスも選びます。

サイズは作りたい作品に合わせて選んでください。

パレットに出す色を混ぜるためには、広い面積のパレットが必要です。

混色をする際には、パレットナイフも役立ちます。

絵の具を薄めたり、乾燥時間を調整するためにメディウムも準備しましょう。

これらの準備物があれば、油絵を始めるための第一歩を踏み出せます。

乾燥するまでの間にじっくりと作品を作り込むことができるんだ。

必要な道具を揃えたら早速描いてみよう!

【基本手順】油絵の描き方ステップバイステップ

これらのステップを踏むことで、初心者でも油絵の基本を学び、自分の作品を描くことができるようになります。

パネルの準備:キャンバスの選び方と下準備

油絵を始めるにあたって、キャンバス選びと下準備は非常に重要です。

キャンバスは油絵の基盤となるもので、その選び方によって作品の印象が大きく変わります。

初心者の方には、まず綿や麻の素材でできたものを選ぶと良いでしょう。

綿は手頃で扱いやすく、麻は耐久性が高いです。

また、サイズも重要で、小さいものから始めると扱いやすいです。

次に、下準備としてキャンバスを引き締める作業があります。

これはキャンバスを固定して、絵の具がうまくのるようにするためです。

キャンバスを木枠に打ち付け、ジェッソで下地を作ることで、絵の具ののりが良くなります。

ジェッソを塗った後は、しっかり乾かしてから描き始めましょう。

これらの準備を丁寧に行うことで、油絵の品質が向上し、描き心地も良くなります。

始める前の準備が、作品を長持ちさせる秘訣ですので、ぜひ丁寧に行ってください。

地塗り:油絵の土台を作る

油絵の土台作りには地塗りが欠かせません。

地塗りは絵の具の層が均一になるように下地を作る工程です。

この工程を丁寧に行うことで、その後の描画がスムーズに進みます。

まず、キャンバスにメディウムを薄く塗り、表面をなめらかにします。

次に、白や茶色などの絵の具を使って全体に薄く塗り広げます。

この時、筆の動かし方はキャンバス全体に均等になるよう心がけましょう。

乾燥後、サンドペーパーで軽く表面をこすり、さらになめらかにします。

これで地塗りは完了で、次の工程に進む準備が整います。

ここがポイント!

地塗りは見えなくなる部分ですが、完成した作品の質を大きく左右するので大切にしましょう。

下塗り:色彩の基本を学ぶ

下塗りをして色彩の基本を学ぶことで、作品に深みと豊かさを与えることができます。

まずは、パレットに出す色を選び、どのように混ぜるかを考えましょう。

色の明るさや暗さ、暖かさや冷たさを調整することで、絵の具の層に変化をつけられます。

筆を使って、薄く均一な下塗りを行うことが重要です。

下塗りが乾いた後に、本描きに進む前の色彩の確認や修正が行いやすくなります。

この段階で混色の練習を積むことは、後の絵作りに大きく影響します。

メディウムを使うことで、絵の具の乾燥時間を調節したり、質感を変えたりすることも可能です。

色が意図した通りに混ざらない場合は、色相環を参考にしながら調整してみましょう。

素描:作品の骨格を描く

素描は、作品の骨格となる部分であり、後の描画工程の土台を築く工程になります。

まずはキャンバスに軽く線を描き、構図を決めましょう。

ここで大切なのは、全体のバランスを見失わないことです。

細かい部分にこだわりすぎてしまうと、全体の調和が取れなくなる可能性があります。

素描では、作品の主要な形を捉えることに集中してください。

ここがポイント!

油絵の具は乾燥に時間がかかるため、素描がしっかりしていると、色を塗る段階での修正が減り、効率的に作業を進められます。

初心者の方は、複雑な構図よりもシンプルなものから始めることをおすすめします。

基本的な形から学び、徐々に複雑な形へとステップアップしていくことが大切です。

筆の扱いにも慣れていきましょう。

筆圧の強弱や筆の動かし方によって、線の太さや強さが変わってきます。

これらの技術を身につけることが、油絵の描き方を上達させる近道です。

最後に、素描が完了したら、次の工程に進む前にキャンバスをしっかりと観察しましょう。

修正が必要な箇所はないか、全体の構成に問題はないかを確認することが重要です。

この段階での手直しは、後々の手間を省くことにもつながります。

荒描き:形と色の大まかな配置

荒描きは絵の具の層を気にせず、大胆に形と色をキャンバスに置いていきます。

筆を使って、思い描いた構図を大まかに表現することで、作品の基本的な骨組みができあがります。

色彩の配置を決める際には、パレットに出す色を混ぜながら、どのような色合いにするか考えます。

ここがポイント!

この時、色の濃淡や明暗を意識して混色を行うことが大切です。

また、画家やイラストレーターは荒描きを通して、作品全体のバランスを確認し、必要に応じて修正を加えます。

この工程は、後の細部の描画に大きく影響するため、慎重に進めることが求められます。

油絵の魅力は、重ねる絵の具の層によって生まれる深みにあります。

荒描きでの大まかな配置が、その後の作品の深みを左右するのです。

荒描きではメディウムを上手に使い、絵の具の乾燥時間や質感を調整します。

これにより、後の工程での絵の具ののりや混色がしやすくなります。

初心者の方は、この段階で焦らず、自分のペースで形と色をキャンバスに落とし込みましょう。

ホコリ対策:清潔な描画環境の維持

油絵を描く際には、ホコリが大敵です。

キャンバスや筆、パレットに出す色にホコリが付くと、作品の質が下がります。

そこで、描画環境を清潔に保つことが重要です。

まず、描画する部屋を定期的に掃除しましょう。

床や棚のホコリを取り除くことで、舞い上がるホコリの量を減らせます。

次に、作業中は窓を閉めて外からのホコリの侵入を防ぎます。

また、絵の具の層が乾燥するまでは、作品を覆ってホコリから守ると良いでしょう。

筆やパレットに出す色も使用後はきちんと洗い、清潔に保つことが大切です。

これらの対策を心がけることで、清潔な描画環境を維持し、美しい油絵を仕上げることができます。

細部の描画:ディテールを生かす技術

細部の描画は油絵の魅力を最大限に引き出す重要なステップです。

細かいディテールを丁寧に描くことで、作品に深みとリアリティが生まれます。

ここでは、初心者でも理解しやすいように、細部を描く際のポイントを紹介します。

まず、細部を描く前に全体のバランスを見直しましょう。

全体の調和がとれているか確認することで、後からの修正を減らすことができます。

次に、細かい部分を描くための筆を選びます。

小さな筆は細かい線や点を描くのに適しています。

色を塗る際には、パレットに出す色を混ぜて、求める色を作り出します。

色の濃淡や温度感を表現するために、色の混ぜ方を工夫しましょう。

絵の具の層を重ねることで、立体感や質感を出すことができます。

しかし、絵の具が乾く前に次の層を重ねると、意図しない色が混ざってしまうことがあるので注意が必要です。

乾燥時間をしっかりと確認し、計画的に描画を進めてください。

最後に、作品全体を見て、細部がうまく全体に溶け込んでいるか確認します。

細部の描画は作品全体の印象を大きく左右するため、最終的なチェックは非常に重要です。

必要に応じて微調整を行い、作品を完成させましょう。

背景の描き方:作品の雰囲気を決める

背景を描くことは、油絵の全体の雰囲気を決める大切な工程です。

まず、画面全体のバランスを考えながら、どのような背景にするか決めましょう。

自然の風景を描く場合、空の色や雲の形、遠くの山のぼかし方が重要になります。

パレットに出す色を選ぶときは、主題に合わせた色を選びます。

例えば、暖かみのある場面では、オレンジや茶色を基調にすると良いでしょう。

寒々しい場面では、青や灰色が適しています。

色を塗る際は、筆の動かし方にも気をつけます。

大胆な筆使いで広い範囲を塗ることもあれば、細かい筆で丁寧に塗ることもあります。

この違いが、絵に動きや静けさを与えることができます。

混色は、背景の色彩を豊かにするためにとても大切な技術です。

色同士を上手く混ぜ合わせることで、自然なグラデーションを作り出すことができます。

背景を描く際は、絵の具の層を意識することも忘れてはいけません。

下層に塗った色が上層の色にどう影響するかを考えながら、層を重ねていきます。

最後に、メディウムを使って絵の具の乾燥時間を調整することも大切です。

作業の進行に合わせて、絵の具が乾く速度をコントロールしましょう。

完成:油絵を仕上げるための最終ステップ

油絵を仕上げるための最終ステップには、幾つかの大切なポイントがあります。

まず、絵の具の層が乾いたら、細かい部分を修正します。

筆を使って、影や光の加減を調整し、絵に深みを出しましょう。

混色を駆使して、色彩の調和を整えることも重要です。

パレットに出す色をしっかりと選び、絵の具の質感を活かすことで、作品に命を吹き込むことができます。

最後に、作品を保護するために、メディウムやワニスを塗って仕上げます。

乾燥中にホコリが付かないようにカバーをするなど、細心の注意を払いましょう。

これらのステップを丁寧に行うことで、長く愛される油絵を完成させることができます。

一つ一つを丁寧に行うことで完成度が上がるよ!

【プロの技】油絵の表現を豊かにする高度なテクニック

油絵を描く際には、豊かな表現力を引き出すために高度なテクニックが求められます。

色の混ぜ方:リアルな質感を出すコツ

色を混ぜることは油絵の醍醐味の一つです。

リアルな質感を出すためには、色の選び方と混ぜ方が重要になります。

まず、パレットに出す色を決めることから始めましょう。

基本的な色は、赤、青、黄色の三原色と白、黒です。

これらを基に、必要な色を作り出していきます。

ここがポイント!

混色は、色の強さや明るさを調整しながら行うことがポイントです。

例えば、肌の色を作るには、赤と黄色を混ぜてから少量の青を加えて調整します。

混色の際は、少しずつ色を足していくことが大切です。

多くの色を一度に混ぜ過ぎると、意図しない色になることがあります。

また、色を混ぜるときにはメディウムを適宜加えることで、絵の具の乾燥時間や質感を調整できます。

筆の使い方も質感を左右します。

筆のタッチを変えることで、滑らかな肌やざらざらした岩肌など、様々な質感を表現できます。

絵の具の層を重ねることで、さらにリアルな質感を出すことが可能です。

混色に慣れるまでは、紙の上で試し塗りをしてみるのも良いでしょう。

実際にキャンバスに塗る前に、どのような色が出るのかを確認することができます。

色の混ぜ方一つで、作品の印象は大きく変わります。

色々な混色を試しながら、自分だけの色を見つけてください。

光と影の表現:立体感を生み出す方法

光と影を上手に描くことで、油絵に立体感を出すことができます。

立体感を出すためには、光が当たる部分と影ができる部分を理解することが重要です。

光が強く当たる部分は明るく、影になる部分は暗くなります。

この明暗の差をはっきりと描くことで、絵に奥行きが生まれ、立体的な印象を与えることができます。

立体感を出すためのポイントは、光の方向と強さを決めることです。

光源がどこにあるのかを想定し、それに合わせて物体の形に沿って明るい部分と暗い部分を描きます。

このとき、光の当たり方によって色の温度も変わることを意識しましょう。

たとえば、太陽の光は暖色系の光なので、光が当たる部分は暖かい色に、影の部分は冷たい色になります。

影を描く際には、単に黒やグレーを使うのではなく、実際の影の色を観察してください。

影には反射光が含まれることが多く、意外な色が含まれていることもあります。

例えば、緑の草原に物体がある場合、影の中には緑の色が反射して見えることがあります。

このように、影の色にも変化をつけることで、よりリアルな立体感を表現することができます。

また、立体感を強調するためには、高いコントラストが効果的です。

光と影の境界をはっきりとさせることで、物体の形が際立ちます。

しかし、全ての境界をくっきりと描くと不自然になることもあるので、実際の光の当たり方をよく観察し、自然なグラデーションを意識して描くことが大切です。

パースの取り方:絵に奥行きを与えるテクニック

パースとは、絵に奥行き感を出すための重要な技術です。

油絵においてパースを正しく取ることで、作品にリアルな空間を表現することができます。

まず、遠近法の基本を理解しましょう。

遠近法には一点透視法、二点透視法、三点透視法という種類があります。

ここがポイント!

一点透視法は最も簡単で、一つの消失点を設定して、そこに向かって線を引く方法です。

二点透視法は、二つの消失点を使い、より複雑な形の立体感を出すことができます。

三点透視法は、さらに上空または地面の消失点を加えることで、高さのある建物などを描く際に使います。

これらの遠近法を使って、キャンバス上に線を引き、基本的な骨組みを作ります。

次に、その骨組みに沿って物体の形を描いていきます。

奥行きを表現するためには、前景、中景、背景を意識して描くことが大切です。

前景には詳細を描き、中景は少し省略し、背景はさらに省略して、遠くにあることを感じさせます。

色の使い方も奥行き感を出すのに重要です。

遠くの物は色を薄くしたり、青みがかった色を使うことで、空気感を表現できます。

こうしたテクニックを駆使することで、油絵に深みとリアリティを与えることができるのです。

光と影を意識するとよりリアルに立体感を出せるね!

さらにパースを正しくとることで遠近感を出せるようになるよ。

【まとめ】これであなたも油絵の達人

油絵の描き方にはいくつかの手順があります。

まず、キャンバスの選び方と下準備が大切です。

地塗りをして、油絵の土台をしっかり作りましょう。

色彩の基本を学ぶために下塗りを行います。

次に、作品の骨格となる素描を描きます。

荒描きでは、形と色の大まかな配置を決めます。

ホコリが絵の具に混ざらないように、清潔な描画環境を保ちましょう。

細部の描画では、ディテールを丁寧に表現していきます。

背景の描き方も作品の雰囲気を大きく左右するため、重要です。

最後に、完成した作品を保護する方法を学び、長持ちさせましょう。

これらの手順を一通り練習することで、油絵の技術を高めることができます。

色の混ぜ方や光と影の表現、パースの取り方など、高度なテクニックも身につけていきましょう。

練習を重ね、丁寧に作品を仕上げることが、油絵の達人への道です。

✅電子書籍「絵の仕事で生活するためのロードマップガイド」

✅ビデオ講座「アクリル画技法無料講座」