油絵具を使って絵を描くことは、多くの人にとって魅力的です。

しかし、始めたばかりでは何から手をつけていいか迷いますよね。

この記事では、画家やイラストレーターを目指す初心者の方に、油絵具と筆の基本的な使い方から、上達するための秘訣やコツをわかりやすくお伝えします。

まずは筆の持ち方から始めましょう。

目次

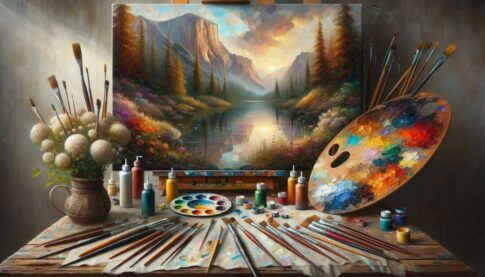

油絵具と筆の基本知識

このセクションでは、油絵の具の基本と筆について紹介します。

そもそも油絵具とは?その魅力と特徴

油絵具は、色の深みと表現の豊かさが特徴です。

乾燥に時間がかかるため、じっくりと作品に向き合えるのが魅力です。

また、筆の種類によって、様々な筆跡や質感を生み出すことができます。

油絵具の使い方は初心者にとって難しく感じるかもしれませんが、基本を覚えれば表現の幅が広がります。

色の混ぜ方や、絵の具の層を重ねることで、立体感のある作品を描くことが可能になります。

筆の持ち方や筆遣いも、油絵具を使いこなす上で大切な要素です。

筆の種類に合わせた使い方を学ぶことで、より繊細な作品作りが可能です。

筆のお手入れ方法を覚えることも、長く愛用するためには欠かせません。

筆の種類と特性を理解しよう

油絵具を使って絵を描く時、筆の選び方はとても大切です。

筆にはいろいろな種類があり、それぞれ特徴が違います。

ここがポイント!

豚毛の筆は硬めで力強い線が引けますが、イタチ毛の筆は柔らかくて細かい表現が得意です。

絵を描く目的に合わせて、適した筆を選ぶことが大事です。

筆の形状にも注目しましょう。

平筆は広い面を塗るのに適していますし、丸筆は細かい部分を描くのに役立ちます。

また、扇形の筆はぼかしや混色に使うと良いでしょう。

筆によって表現が変わるんだね。

初心者が揃えるべき油絵具と筆

初心者の方が油絵を始めるにあたり、必要な油絵具と筆についてお話しします。

必須の道具リスト

油絵を始めるには、いくつかの必要な道具があります。

画家やイラストレーターが最初に用意すべきは、基本的な油絵具です。

色は多すぎず少なすぎず、基本的な色から始めましょう。

白、黒、赤、青、黄色があれば、混色をすることで多くの色を作り出せます。

次に筆ですが、大きさや形状にはさまざまな種類があります。

平筆、丸筆、扇筆など、基本的なものをいくつか揃えておくと良いでしょう。

筆の使い方を覚えることで、絵の具の層を重ねたり、細かい線を描いたりすることができます。

また、キャンバスやパネルも必要です。

サイズは自分が描きたい絵に合わせて選びましょう。

初心者のうちは、小さめのものから始めると扱いやすいです。

油絵を描く際には、メディウムも重要です。

メディウムを混ぜることで、絵の具の乾燥時間を調整したり、塗り心地を変えたりすることができます。

道具選びのポイント

基本的なポイントを押さえれば、自分に合った道具を見つけやすくなります。

まず、油絵具選びでは、色の種類だけでなく、品質にも注目しましょう。

学生用から画家やイラストレーターが使う専門家用まで、さまざまな種類があります。

ここがポイント!

始めたばかりの方は、基本的な色を揃えることから始めて、徐々に色数を増やしていくのがおすすめです。

次に、筆についてですが、毛の質や形状によって使い心地が変わります。

平筆や丸筆など、基本的な筆をいくつか揃えておくと、さまざまな表現が可能になります。

また、筆のサイズも作りたい絵の具体的な大きさによって選ぶと良いでしょう。

油絵具の使い方では、パレットに出す色を混ぜて、自分だけの色を作る楽しさがあります。

混色は絵の具の層を重ねることで、より豊かな色合いを生み出します。

初めての方は、簡単な色の混ぜ方から始めて、徐々に複雑な色の作り方に挑戦してみてください。

これらのポイントを押さえながら、油絵具や筆を選び、使い方を学ぶことで、絵画の世界がより楽しめるようになります。

道具選びや使い方に慣れてくれば、自分だけの作品作りに挑戦するのも良いでしょう。

ポイントを参考に道具を選んでみてね。

油絵具の使い方と色の作り方

油絵具の基本的な使い方を学びましょう。

油絵具の基本的な使い方

油絵具を使って絵を描くことは、色の深みや質感が魅力です。

油絵具の使い方ですが、まずはパレットに出す色を決めて、少しずつ絵の具を出します。

絵の具が多すぎると乾燥しづらくなるので、使う分だけにしましょう。

筆に絵の具を取る際は、筆先に適量をつけることが大切です。

絵の具を塗るときは、力を入れすぎずに優しくキャンバスにのせるようにしましょう。

色を混ぜるときは、パレットの上で筆を使って混色します。

必要な色が作れたら、それをキャンバスに塗っていきます。

色を作るためのテクニック

油絵具と筆を使って色を作るテクニックは、画家やイラストレーターにとって大切なスキルです。

色を混ぜる際には、パレットに出す色を選ぶことから始まります。

基本的な色である青、赤、黄色を使い、望む色合いを作り出すことができます。

混色は、色の明るさや暗さを調整する際にも役立ちます。

例えば、青と黄色を混ぜれば緑ができますが、赤を少し加えると茶色に近づけることができるのです。

また、白や黒を加えることで色の明度を変えることができます。

絵の具の層を重ねることで、深みのある色彩を表現することも可能です。

ここに注意!

ただし、油絵具は乾燥に時間がかかるため、層を重ねる際は下の層が十分に乾いてからにしましょう。

筆の使い方も色作りには欠かせません。

細かい部分を描くには細い筆を、広い範囲を塗るには太い筆を選びます。

筆の毛の量や力の入れ方によっても、色の出方が変わってきます。

これらのポイントを押さえながら、自分なりの色作りのテクニックを磨いていくことが、油絵具と筆を使った絵画制作の醍醐味となるでしょう。

乾きづらくなるから絵の具は必要な分だけ使ってね。

基本色を使って混色を楽しんでみてね!

筆の使い方とメンテナンス

筆の使い方とメンテナンスをマスターすることで、より美しい絵を描くことができます。

筆の正しい使い方

油絵具を使った絵を描く際には、筆の使い方がとても重要です。

筆の種類によって、絵の具ののせ方や表現が変わってきます。

平筆は広い面を塗るのに適しており、丸筆は細かい部分や線を描くのに向いています。

筆を使う前には、必ず筆先を整えてから絵の具をつけましょう。

それぞれの技法を使い分けることで、絵に深みやリアリティを出すことができます。

筆のお手入れとメンテナンス方法

筆を長持ちさせるためには適切なお手入れが必要です。

油絵具を使った後は、ペンキが固まらないうちに早めに洗いましょう。

筆を洗う際は、まず画仙紙や新聞紙で余分な絵の具を拭き取ります。

その後、揮発性の低い洗浄液で筆を優しく洗い、水またはぬるま湯で流します。

汚れが落ちたら、筆の形を整えて自然乾燥させてください。

筆の毛が乾いたら、筆先を保護するために専用のキャップをかぶせると良いでしょう。

ここがポイント!

また、筆の毛が硬くなった場合は、コンディショナーで柔らかくすることもできます。

筆のメンテナンスは、作品の品質を保つためにも欠かせない作業です。

正しい方法でお手入れを行うことで、筆は長く愛用できるでしょう。

使い終わったら必ずお手入れをして、長く使えるようにしよう!

油絵具と筆を使った描画のコツ

上達するためには、様々な筆使いを試しながら、自分なりの描き方を見つけることが大切です。

初心者におすすめな筆とその使い方

油絵具を使って絵を描くには、適切な筆選びが大切です。

初心者の方には、扱いやすくて柔らかい毛の平筆がおすすめです。

平筆は、広い面積の着色や背景を描くのに適しています。

また、細かい部分を描く時には細筆を使いましょう。

筆の使い方にはコツがあり、筆先を立てて軽くタッチすることで繊細な線が引けます。

筆の圧を変えることで、線の太さを調節することもできます。

混色はパレット上で行い、必要な色を作り出してからキャンバスに乗せると良いでしょう。

筆のお手入れは、使用後すぐに行うことが大切です。

ここに注意!

特に油絵具は乾くと硬くなり、筆を傷める原因になるので注意が必要です。

筆を洗う際には、専用の洗浄液を使うと毛のコンディションを保つことができます。

筆のお手入れ方法を覚えておくと、長く使い続けることができます。

これらの基本を押さえて、油絵の世界を楽しみましょう。

上達するための描画テクニック

油絵具は色の深みがあり、作品に独特の質感を与えます。

上達するためには、油絵具と筆の特性を理解し、それらをどのように使うかを学ぶことが大切です。

実際に絵を描く際には、下描きから着色、絵の具の層を重ねていく過程をじっくりと楽しみましょう。

絵の保管や展示方法も、油絵具や筆を使った作品作りの大切な一部です。

絵が完全に乾いたことを確認してから、ホコリや日光が直接当たらないような場所に保管しましょう。

これらの描画テクニックをマスターすれば、油絵具と筆を使ってさらに素晴らしい作品を生み出すことができるでしょう。

上達のために油絵の具と筆の特性を理解して練習を重ねよう!

実践!油絵具と筆を使った作品作り

このセクションでは、油絵の具と筆で作品を作るステップを紹介します。

STEP.1絵の構想を練る

絵を描く前にはしっかりとした構想が必要です。

油絵を始めるにあたり、どんな風景や人物を描くのか、心に描くイメージを膨らませましょう。

構想を練る際は、色彩の豊かさや質感が表現しやすい油絵具の特性を活かすことが大切です。

筆を選ぶときは、描きたい絵の具体的なイメージに合わせて、太さや形状を考えましょう。

絵の具の使い方も計画的に。

色の混ぜ方や絵の具の層を重ねる手順など、事前に練習しておくと良いでしょう。

この段階で、絵の具や筆の扱いに慣れ、自分なりの描き方を見つけていくことが肝心です。

絵の構想を練ることは、作品作りの第一歩。

イメージを膨らませ、道具を選び、使い方を学ぶ。

それらが結集して、一枚の絵が生まれるのです。

STEP.2下描きから着色までの流れ

実際に油絵具と筆を使った作品作りでは、下描きを丁寧に行い、その上から絵の具の層を重ねていきます。

着色では、光と影を意識しながら色を重ねていくことで、立体感のある作品が仕上がります。

ここがポイント!

油絵具の乾燥時間は長いため、作品を描く際は時間を考慮して進めることが大切です。

乾燥を早めるためには、薄く塗ることや、乾燥を促進するメディウムを使用する方法があります。

STEP.3作品の仕上げと展示

作品の仕上げには、メディウムを使って絵の具の質感を整えたり、光沢を出したりします。

作品が完成したら、適切な場所に展示し、多くの人に見てもらいましょう。

展示する際は、作品が傷まないように注意して取り扱うことが大切です。

画家やイラストレーターとして作品を描く楽しさを伝え、多くの人に油絵の魅力を知ってもらいたいです。

構想が固まったら、下描きをして着色をしていこう!

メディウムで仕上げをし、絵の具が乾いたらぜひ展示をして多くの人に見てもらおう!

油絵具と筆のトラブルシューティング

初心者が遭遇するトラブルの解決方法を見ていきましょう。

絵を描く楽しみを失わないためにも、これらの方法をぜひ試してみてください。

よくある問題とその解決方法

油絵具を使った絵を描く時、初心者の方が直面する問題とその解決策をご紹介します。

次に、筆の毛が抜けるという問題ですが、これは質の良い筆を選び、正しいお手入れをすることで防げます。

筆を洗う際は、専用の洗浄液を使い、毛の根元まできれいにしましょう。

その後は、形を整えて自然乾燥させます。

色の混色に苦戦することもあるでしょう。

パレットに出す色を基本の色に限定し、少しずつ混ぜることで理想の色を作り出すことができます。

色の三原色を理解し、それらを組み合わせることが大切です。

最後に、絵の具が画布にうまくのらない場合です。

これは筆の使い方を見直すことで改善されます。

筆を画布に垂直に持ち、軽いタッチで塗ることがコツです。

また、画布の下地をしっかりと作ることも大切です。

油絵具の乾燥時間と対策

油絵具を使って絵を描く時、乾燥時間が長いのが特徴です。

それは油絵具の豊かな表現力を支える大切な性質の一つです。

しかし、乾燥時間が長いと作業の進行が遅れたり、思い通りに描けないこともあります。

そこで今回は、油絵具の乾燥時間を理解し、上手に対処する方法を紹介します。

まず、油絵具が乾く主な理由は、空気中の酸素と反応して硬化するからです。

これを酸化重合といい、乾燥には気温や湿度が大きく影響します。

冬場や雨の日は乾燥に時間がかかるため、作業環境を整えることが大切です。

乾燥を早めるためには、メディウムを加える方法があります。

メディウムには乾燥を促進するものや、逆に遅らせるものがあるので、目的に合わせて選びましょう。

また、薄く塗ることも乾燥を早めるポイントです。

ここに注意!

厚塗りは魅力的ですが、乾燥には時間がかかるので注意が必要です。

筆の使い方も乾燥時間に影響します。

例えば、筆を立てて強く押し付けると、絵の具が厚くなり乾燥が遅れます。

筆を斜めにして軽く滑らせるように塗ると、絵の具が薄く均一に広がり、乾燥が早くなります。

乾燥が遅いと感じた時は、描画を止めて一時的に絵を乾かすのも一つの方法です。

空気が流れる場所に置いたり、乾燥を促進する機器を使うことも効果的です。

ただし、直射日光や強い風は絵の具に悪影響を及ぼすことがあるので、環境は慎重に選びましょう。

最後に、筆のメンテナンスも忘れてはいけません。

筆がきれいに保たれていると、絵の具の塗り方が安定し、乾燥にも好影響を与えます。

筆を使った後は、適切に洗浄し、形を整えて保管することが大切です。

絵の具が乾かないのは、良さでもあり悩みにもなるけれど、焦らず対処して作品に向き合おう!

おわりに

油絵具と筆の使い方について学んできたあなたも、ここまで来れば立派な画家やイラストレーターの仲間入りです。

これからも筆を持ち続け、色々な絵を描いていく中で、さらに多くのことを学び、技術を磨いていくことが大切です。

筆の持ち方や筆遣い、パレットに出す色の混ぜ方など、基本を大切にしながらも、自分だけの表現を見つけていくことが楽しみの一つです。

また、描いた作品は適切に保管し、時には展示することで、多くの人に自分の作品を見てもらう機会を持ちましょう。

絵の具の層が乾くのを待つ時間も、次の作品を思い描く大切な時です。

トラブルの解決方法を知り、メディウムを使いこなすことも、作品の質を高めるためには欠かせません。

最後に、絵を描くことは単なる技術だけでなく、心を込めた表現活動です。

自分自身を信じ、筆を進めていくことで、見えてくる世界があります。

これからも筆を握り続け、無限の可能性を追求していきましょう。

✅電子書籍「絵の仕事で生活するためのロードマップガイド」

✅ビデオ講座「アクリル画技法無料講座」